2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

【マニュアル】セピア・RS・セピアZZのRブレーキ固着をマフラー外しからちょー簡単な方法で教えます

絶版車のスズキ・セピア初期型(CA1EA)ですが、今回の作業は、リアブレーキの固着を直すレクチャーです。

リアブレーキのメンテナンスには、脱着の流れがあります。

1)マフラーを外す → 2)リアホイールを外す → 3)ブレーキシューとアームを外す

この3ステップで作業を進めます。

ただし、このセピアやアドレス2スト系は、これにプラス、エアクリーナーボックスも絡みがありますので厄介ですが、画像をよーく見て進めて貰えば、意外と簡単ですから。

進める上で、セピアのグレードなどを解説しますね。

スタンダードセピアのCA1EA、フロントディスクブレーキ&リアスポ付きのセピアZZのCA1EB、後期型ZZのCA1ECがあります。

セピアZZ系は、マフラーがチャンバー形状になっているのですが、概ね脱着方法は同じです。

さらに、モデルチェンジしてからの、スタンダードセピアがCA1HA、フロントディスクのセピアRSがCA1HB、リアスポ付きセピアZZがCA1HC、これに至っても、ほぼ同じ手順となるので、セピアシリーズ全般に対応できます。

では早速やってみよう。

このセピアですが、とてもマフラーエキパイ部が見えにくい。

そこで、思い切って車体を寝かしてみた。

この方法、ガソリンの漏れ防止さえやれば、かなりオススメな方法ですから。

ぜひ、DIYメンテでも実践してみて下さい。

エキパイ部を覗きます。

ひどい錆びですね。

これはスズキの塗装技術の品質が悪いことを意味しています。

エンジン部との付け根のナットもサビサビなのがわかりますかね?

メッキの品質も悪いんです、スズキは。

いちいち品質が悪いので、放置したセピアなんて目も当てられません。

なんとかして、この10mmナット、または年式によっては、5mm六角ネジを外しましょう。

各年式によってこの2本の留まり方が変わるのも、わたしが一番キライなメーカーなゆえんです。

いずれにしても、ネジを舐めると大変なことになるので、もし、サビサビであれば、高い金を出したとしても、プロにお願いするのもアリです。

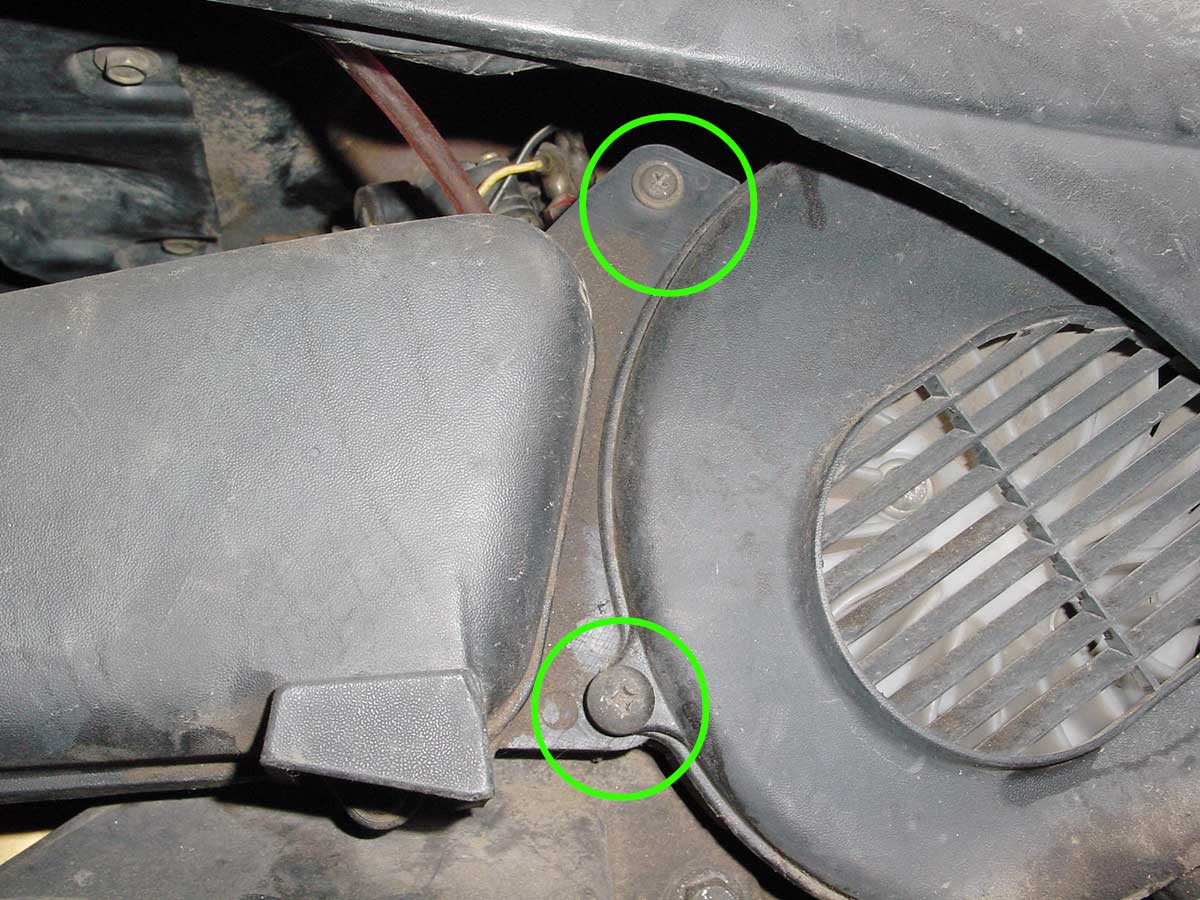

次に、エアクリボックスを外します。

いや、正確に言うと、外しませんが、緩めてフリーにします。

空冷ファンカバー辺りに留まる2本の#3プラスビスを外します。

純正はディフィーザーが付いていると思います。

今度はマフラーと留まる10mmネジを外します。

これである程度フリーになります。

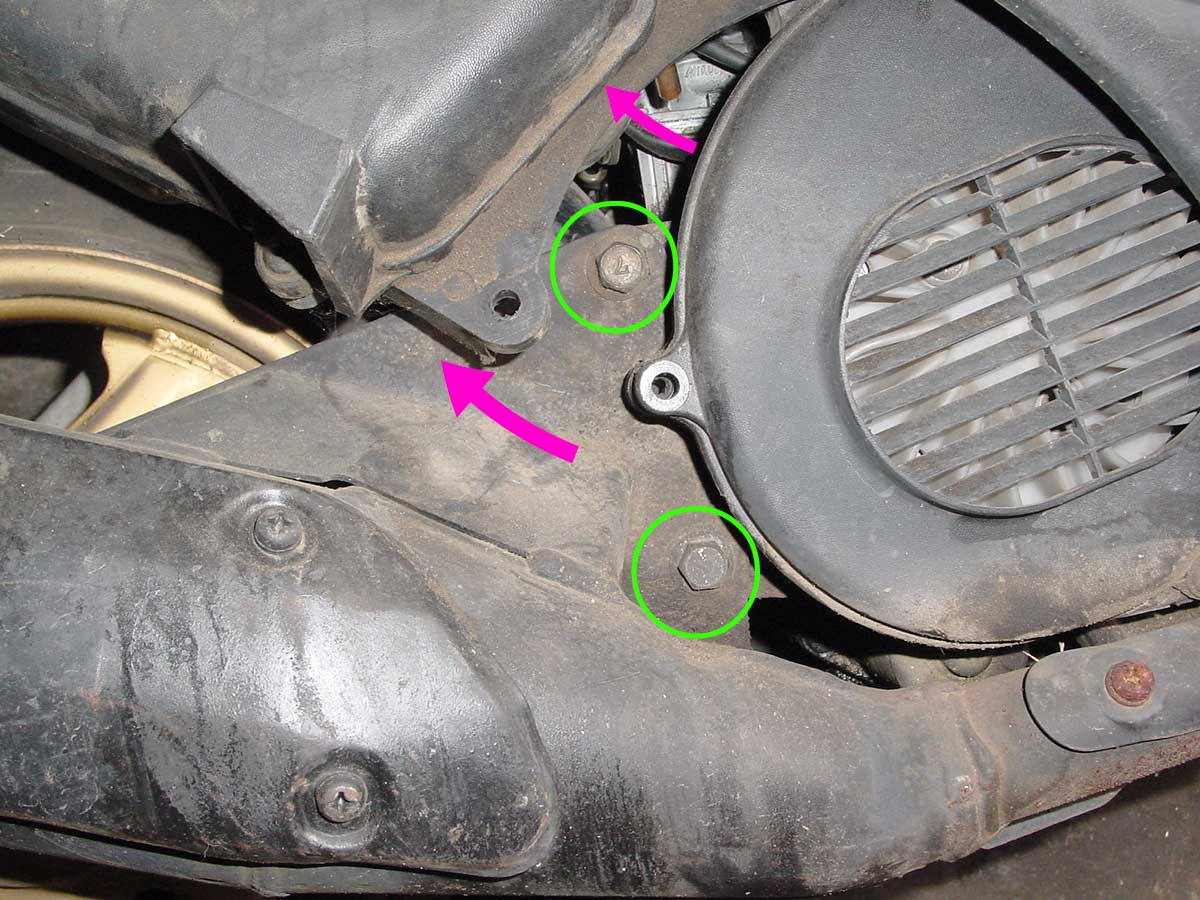

エアクリボックスをキャブのダクトホースを支点として跳ね上げます。

そうすることで、マフラーボルトが見えて来ます。

この12mmボルトを2本外します。

車体は寝かしちゃってるので、この時点で外してもゴトっと下に落ちる心配が無いのも、楽ちんな方法です。

とは自然に外せる方向で外そう。

これでマフラー外しは完了。

マフラーの交換の際は、この作業でOKだろう。

次のステップとして、タイヤ・ホイール外しに進みます。

センターナットの22mmナットを外す。

この場合、インパクトドライバー、または、インパクトレンチを使って外す。

オススメはHIKOKIのマルチボルトタイプだ。

ナットにはワッシャーがセットになってるので、無くさないように。

これでタイヤ・ホイールが外れた。

もし、タイヤ交換をする場合は、これで遂行できるだろう。

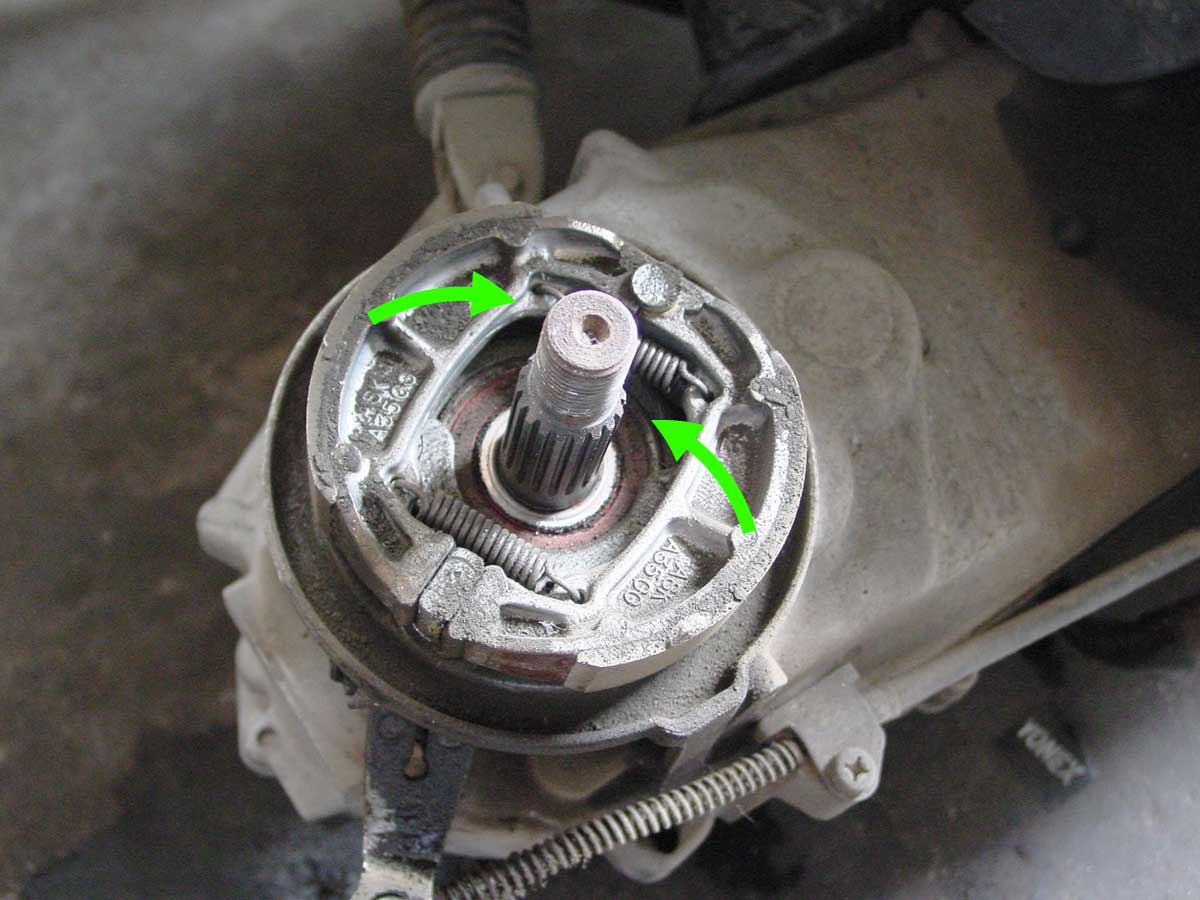

今回は、さらに奥、ブレーキ固着を直すので、ブレーキシューを確認してみる。

これがブレーキシューだ。

このシューを内側に畳むようにして外します。

こんな感じにして外すのがコツだ。

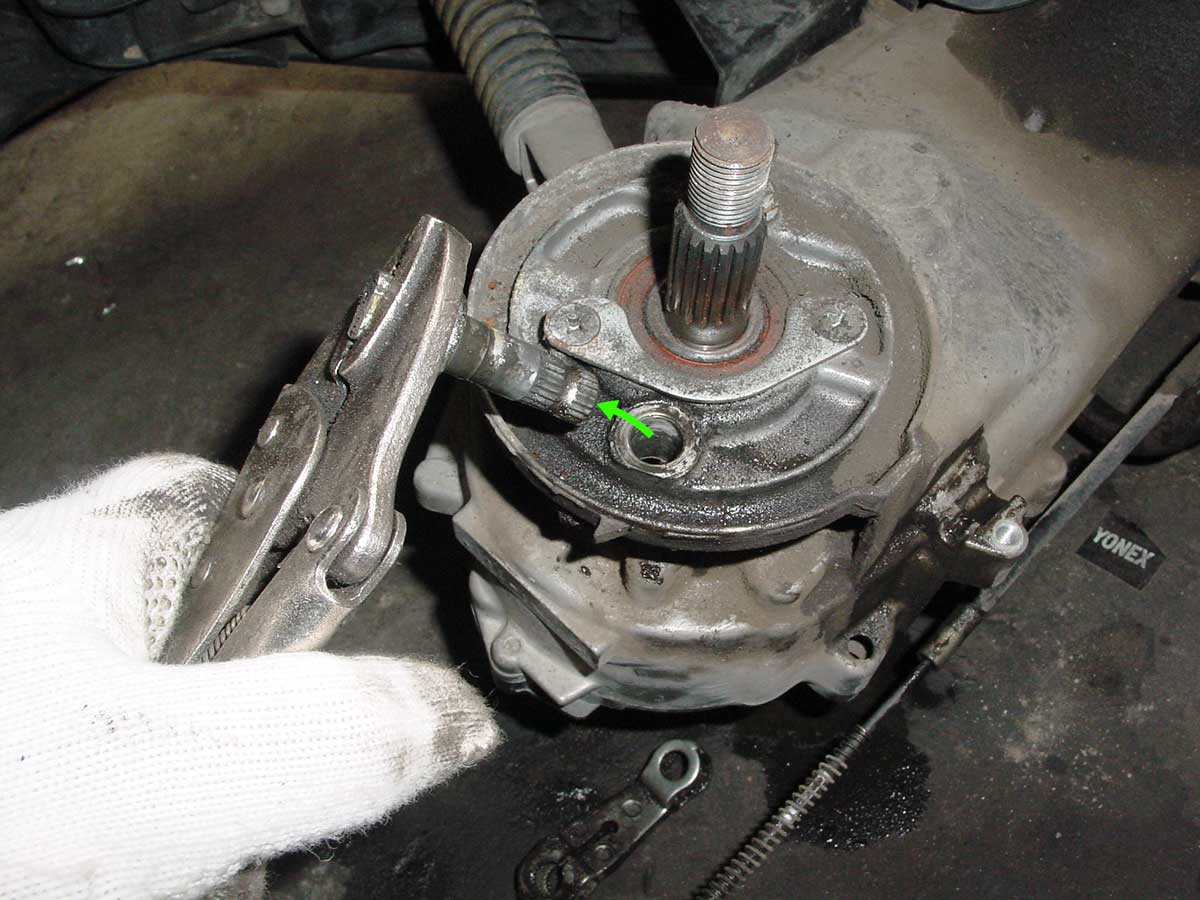

ここが固着の原因だ。

マイナス形状のブレーキライニングシャフトが回転して縦になることにより、ブレーキシューが開くという原始的な構造だ。

このシャフトが錆びついて動かなくなると固着が起こるわけだ。

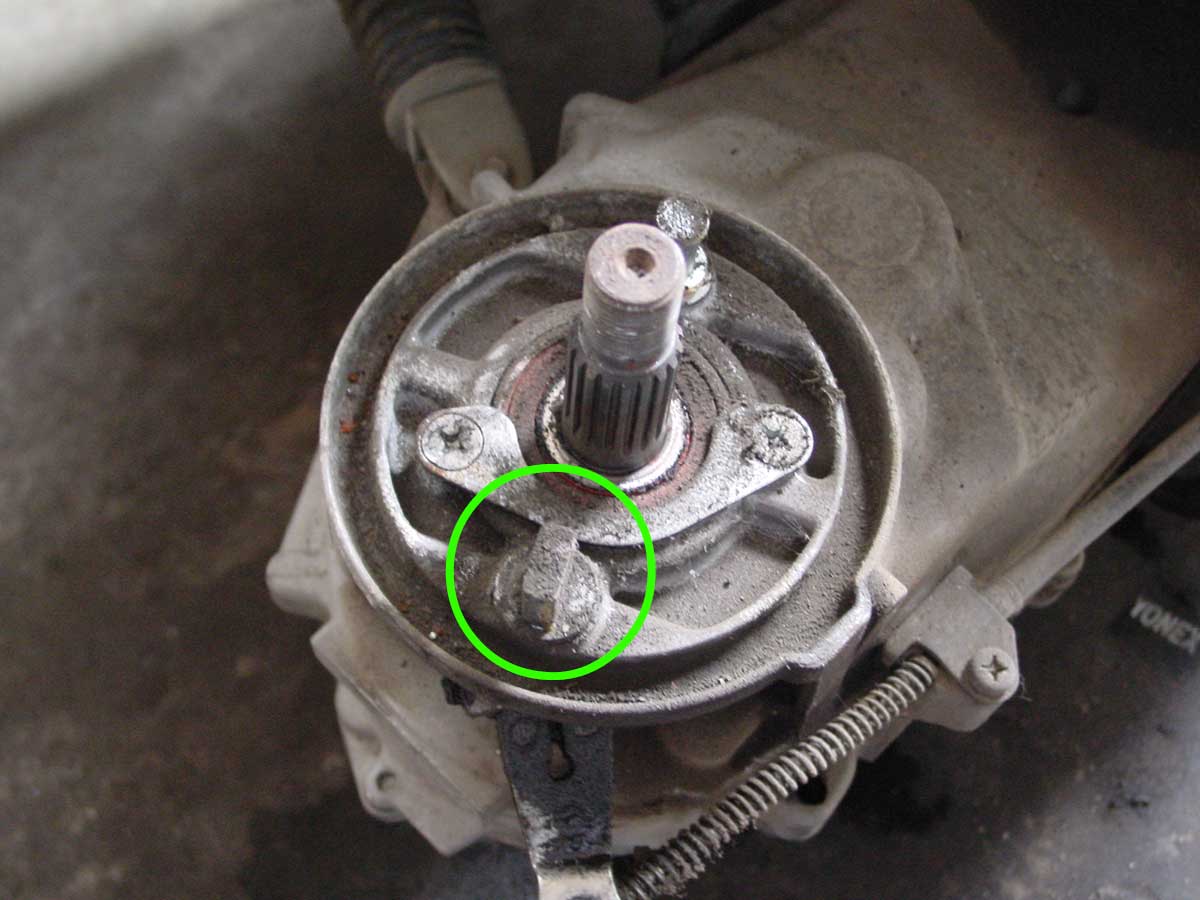

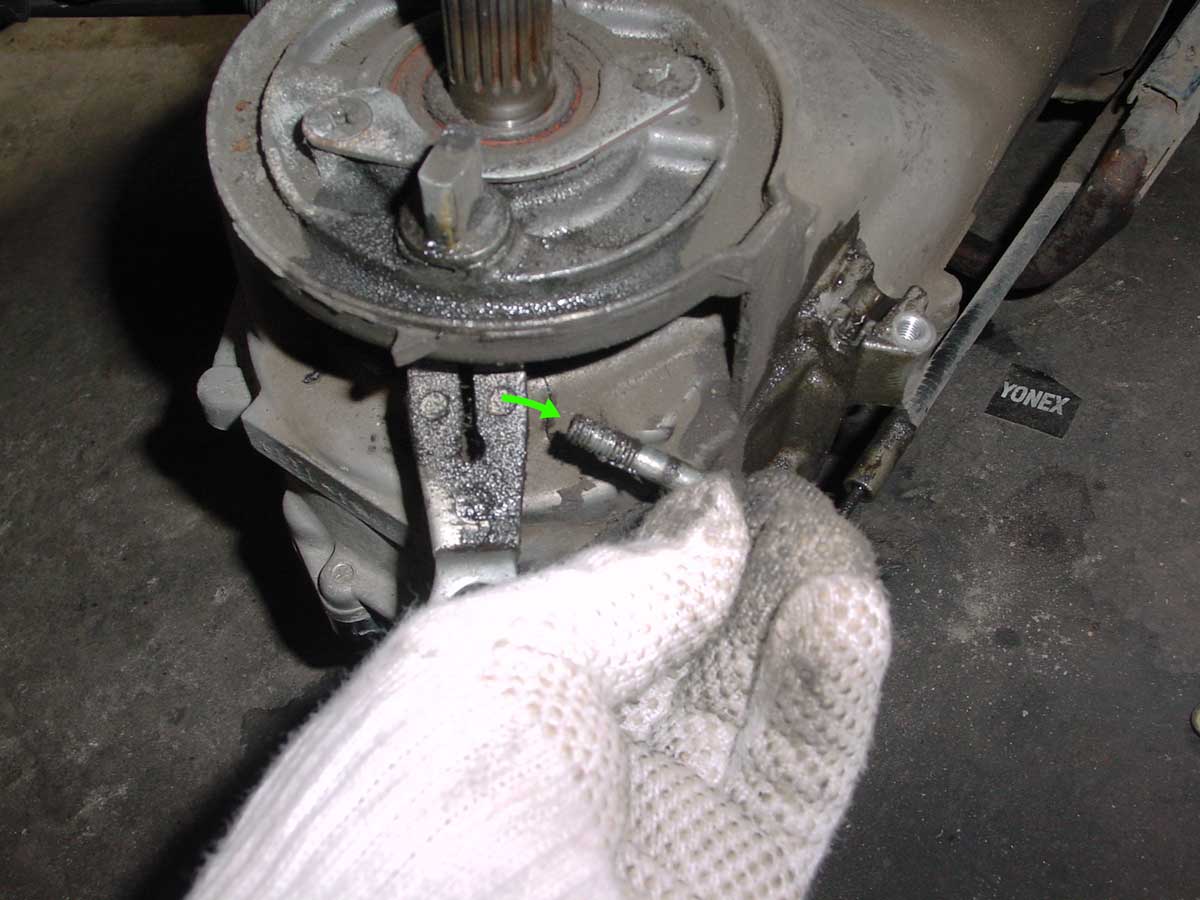

そこで、まず、ブレーキケーブルを躯体から外します。

ちょうどホイールを外しておくと見やすいのだが、#3プラスネジで、ブレーキケーブルがクランクケース躯体に留まっている。

これを緩め、外す。

外さないまでも、緩めるだけでもOKだ。

これを緩めれば、ひとまず、ケーブルをブレーキアームから抜くことができる。

ブレーキアームからケーブルを抜いたら、支軸に留まる10mmナットを外す。

裏からボルトが通ってるので、これを完全に外しちゃいます。

理屈では、これでアームがシャフトから離脱できることになる。

ただし、空間的に余裕が無くて、この時点では外れないはずだ。

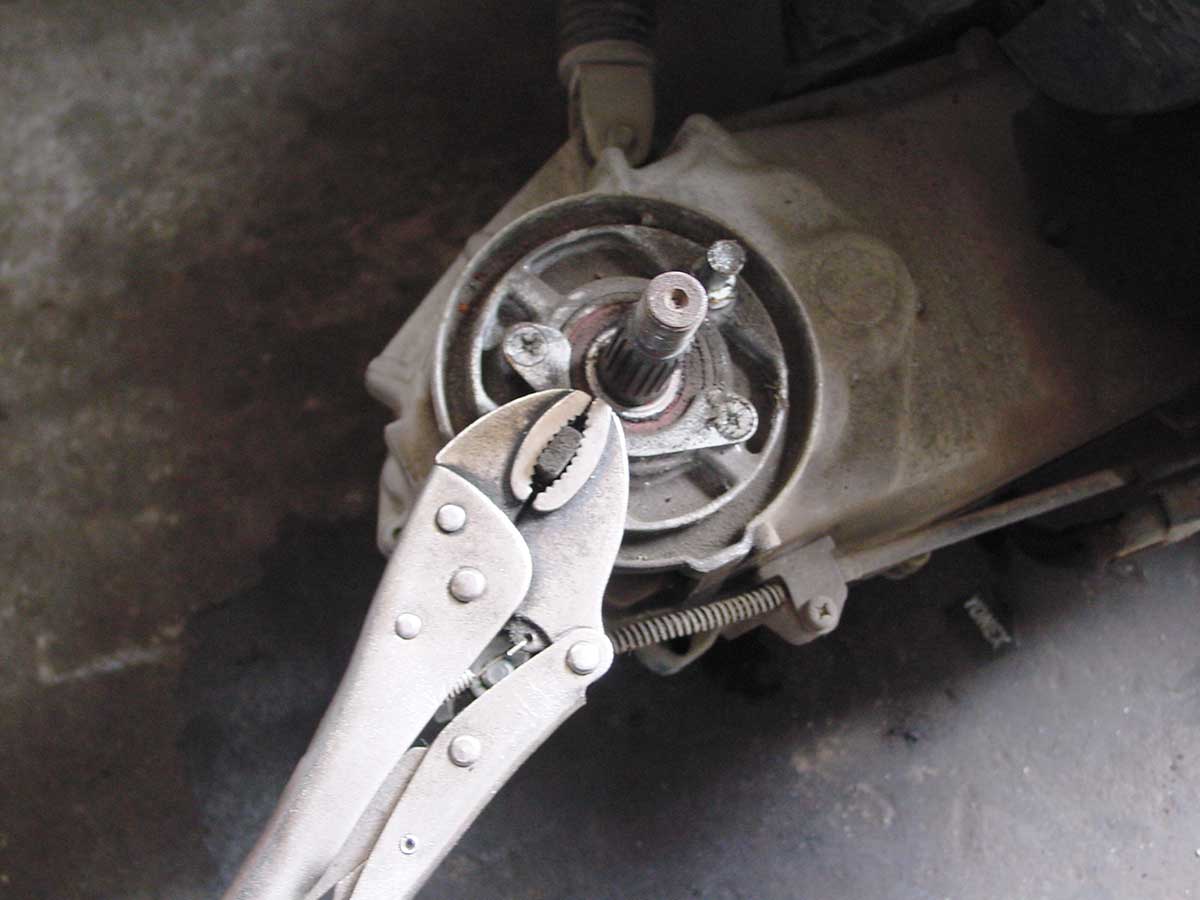

ロッキングプライヤーで鋏み込み、ぐりぐり回しながら引っこ抜きます。

これがなかなか固いんです。

このブレーキライニングシャフトを抜くことで、自動的にブレーキアームも外れるはずだ。

あとはこの穴の中に注油して、シャフトを挿し直し、ぐるぐるとなじませる。

すると、それまで動きが渋かったのがウソのように、軽く動くようになるはずだ。

こうした鋳物成形物に見られる、アルミ錆びが原因で、固着する。

そのアルミ錆びは、油を挿すことですぐに改善するので、一度油を入れておくことで、当面は大丈夫であろう。

いかがだったろーか?

この作業全般、車体を寝かしていることで、かなり楽に遂行できたのではないだろーか?

変に車体を台に載っけて持ち上げたりするだけじゃなく、やりやすい態勢にしてから作業をすると、ネジ舐めや確認忘れなども防止できるはずだ。

これは、セピアに限らず、最近の4ストバイクにも有効だろう。

ではでは。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37ecebf8.64687ea6.37ecebf9.b3e06c65/?me_id=1212007&item_id=10030374&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbebike%2Fcabinet%2Fnew-img1%2Fwakos-a120.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント