2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

【マニュアル】ちゃんちゃんうるさい!スーパーカブ・リトルカブ系(C50・AA01・HA02)のチェーン張りメンテ

ギア車ってめっきり減りましたねー

もはや、原付バイクだとコンスタントに見かけるのはカブとモンキーぐらいではないでしょうかね?

たまーに、び~~~~ん!ってNSRやらRZらしきモノは走ってるの見ますが、もう、バイクがギアチェンジする常識自体がユーザーから薄れつつありますね。

それと同時に知識が欠落しているのが、チェーン駆動です。

スクーター全盛時代にあっては、遠心力クラッチに伝達するプーリー&ドライブベルト駆動である、CVTシステムが主流です。

これはビッグスクーターブームの到来と共に、大型車にも一挙に広まった技術でもあります。

一に静か、加速がスムーズ、省スペース化 というメリットがあり普及しました。

アメリカンなどには採用されているモノの、ギア付きの場合は、構造上、どーしてもベルトドライブとは相性が悪く、いまだ、チェーンが採用されています。

ただし、このチェーン駆動にもイイところがあり、パーツ耐久性と回転運動のロスが少ないことから低燃費性が優れていて、金属なので高気温や低気温、乾燥や高湿度にもひじょうに強い特徴があります。

つまり、日々酷使するよーな配達バイクには、やはりベストな選択なんですよねー

とは言え、ハードはしっかりしてても、それを操るソフト側がポンコツですから、もはやチェーン自体とゆーか、ギア付きが無くなるかも知れませんね。

そんな時代の、チェーン調整方法、つまり、チェーン引き という基本的なメンテをやってみたいと思います。

一昔前には、当たり前過ぎてやるのもバカバカしかったレクチャーですが、今は、その方法を知る人も少なく、こうしてレクチャーすることも意味があるでしょう。

まず、チェーンカバー下部に、黒いゴムカバーを確認。

これがチェーンの調整に必要なんです。

マイナスドライバーでパカっとすぐに外れます。

すると、だら~んと垂れ下がったチェーンが見えますね。

このチェーンが回転する際に、加速や減速のたび、チェーンカバーに当たって、ちゃんちゃん!と鳴るのが騒音の原因なんですね。

確認の方法ですが、さっきのマイナスドライバーでチェーン下部に入れ、チェーンを持ち上げます。

上まで行っちゃって見えなくなっちゃいましたよね?

これでは緩み過ぎなわけです。

最低、この穴の範囲内に収まらないとダメという原始的な確認方法なんです。

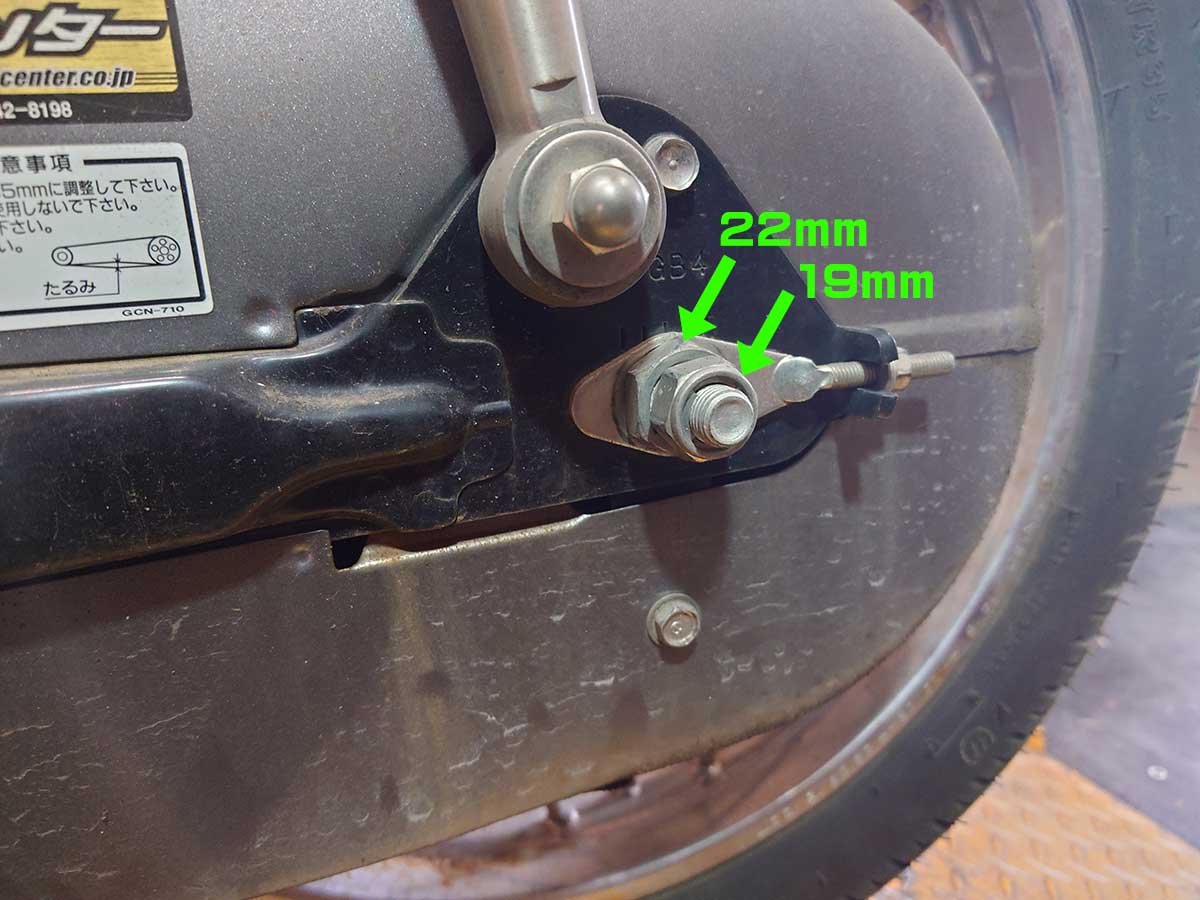

チェーンを張るには、まず、シャフトを緩める必要性があります。

Wナットになっているので、まずは手前の19mmを緩め、奥の22mmも緩めます。

ナットは外さなくてOKです。

両方緩ませた状態にしておきます。

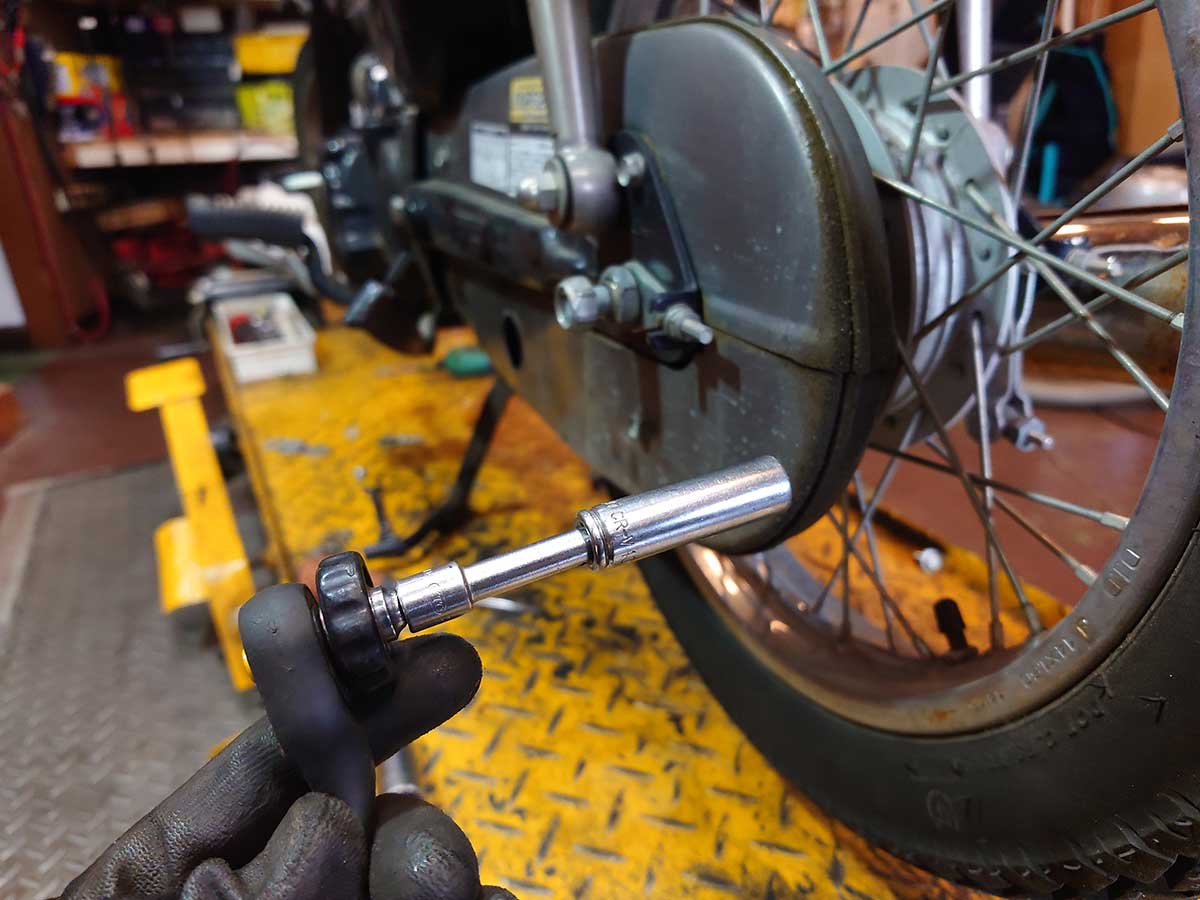

少しオフセットしてある10mmラチェットを用意します。

チェーン引きのナットに掛け、時計回りで締め込みます。

まずは半回転。

そして反対側も半回転。

これが左右両側、同じ量だけ引かないと、タイヤ・ホイールが斜めになっちゃうのがわかりますよね?

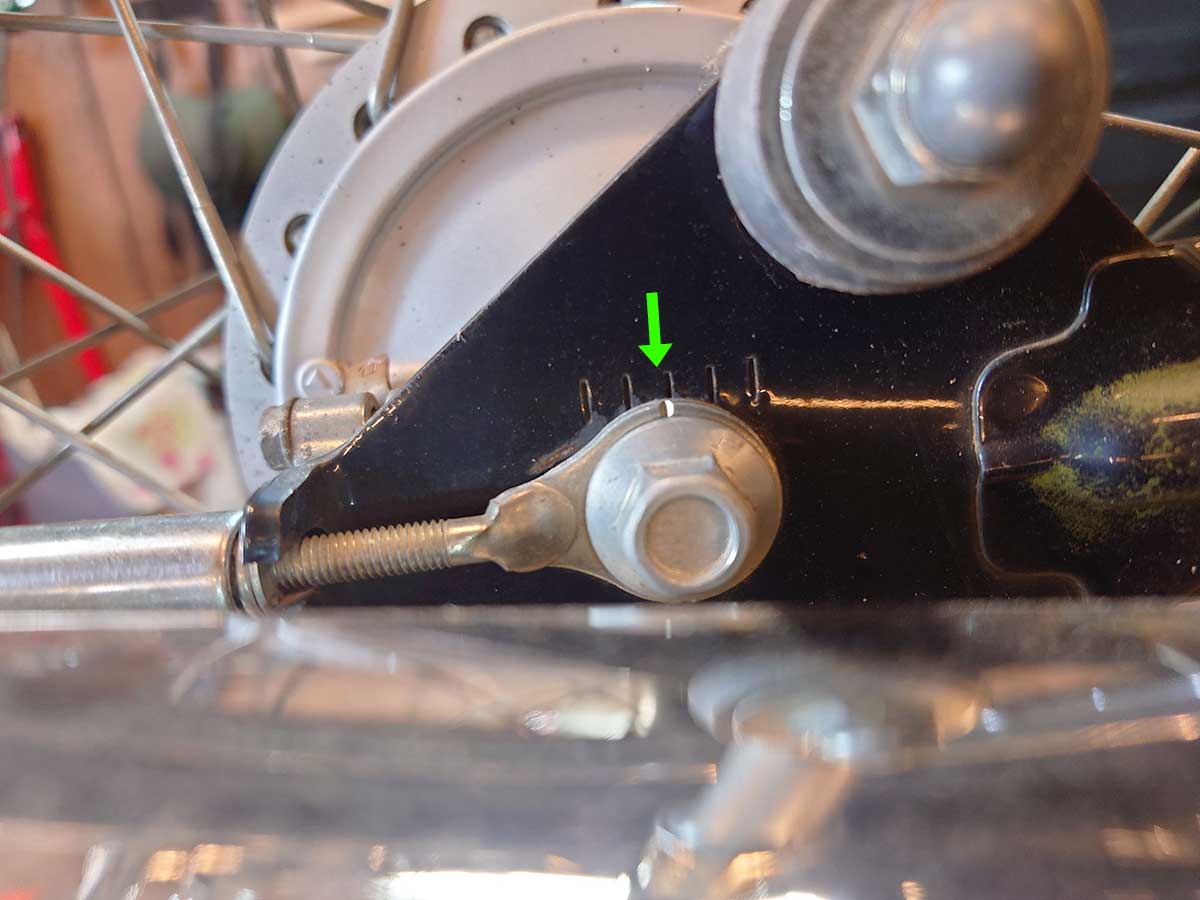

必ずスイングアームに対して、同じ量だけ引くということが肝心です。

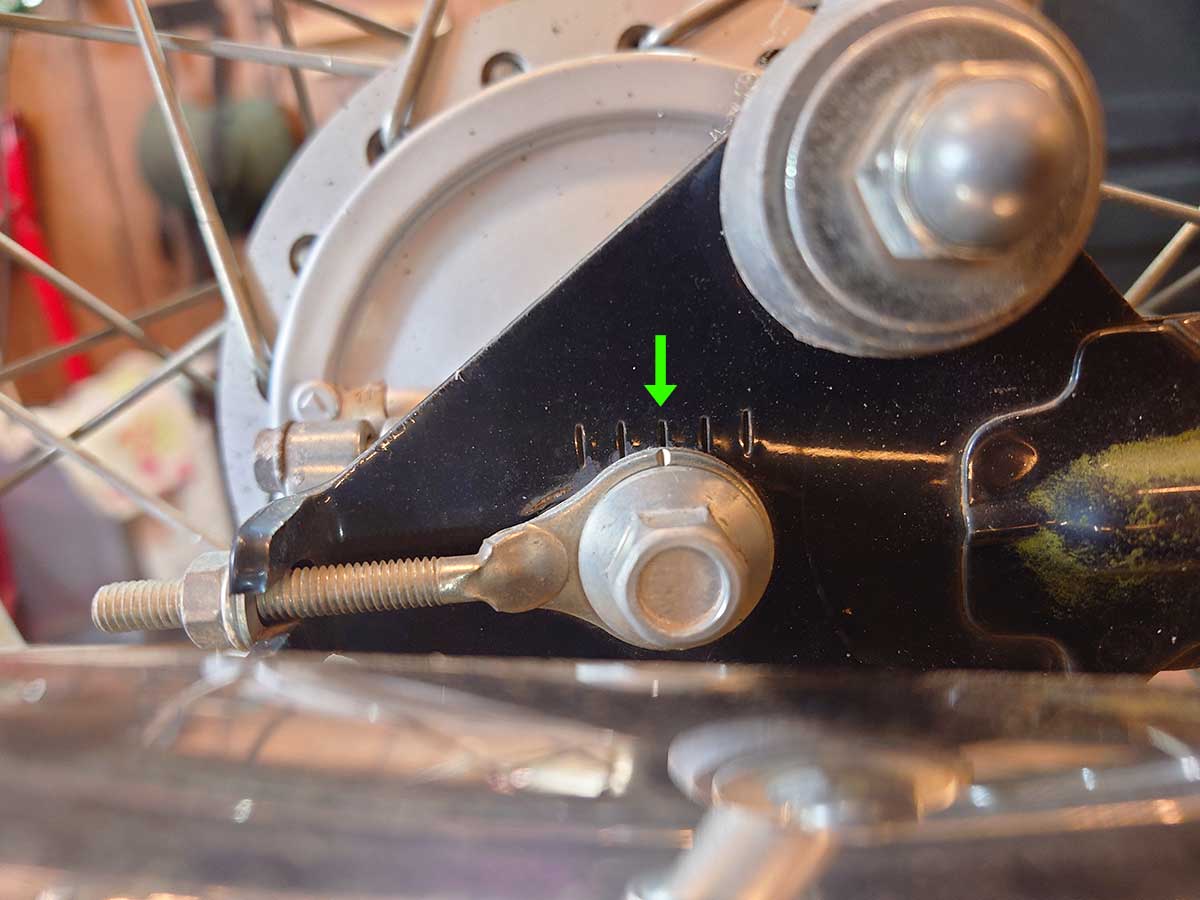

その指標になる打刻ラインが、スイングアームに入っています。

ちょっとだけ後ろ方向に引けたのがわかりますかね?

これぐらい微妙な感じで左右調整を半回転ずつ回して繰り返して行きます。

さっきと同じように小窓からチェーンを持ち上げて、持ち上げ量が小窓に収まるようなら、引けている証拠です。

あんまりパンパンにしちゃダメです。

ぐいって持ち上げて2.0~2.5cmぐらい上がるぐらいがイイかな。

実は、あまりに緩んでいるチェーンを一挙に規定量に引いてしまうと、スプロケが合わなくなり、逆に引っ掛かったりする可能性があるので、初回はこのぐらいの量で収めておいた方がイイと思います。

イイ感じの張り具合になったら、締め付けます。

締め付けると、またチェーンが張ることがありますので、適切に調整をしましょう。

最後に、一速に入れてチェーンを回転させてみましょう。

ちゃんちゃんと鳴らず、ガシャガシャとも言わず、スムーズに回っていればOKです。

一応、二速、三速、四速 と全部試してみてください。

最後にチェーンルブを塗っておくのもイイ方法です。

変な金属音が少なくなり、静かな走行音にもなりますので。

カブ系はチェーンカバーがしっかり付いているので、ルブを塗っても飛び散らず、安心ですよね。

自分でやってみるチェーン張りの方法はいかがだったのでしょうか。

あまり伸び切っている場合は、引いても引き切れない場合もあるので、そんな時はいっそ交換しちゃってくださいね。

ではでは。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37ecebf8.64687ea6.37ecebf9.b3e06c65/?me_id=1212007&item_id=10030374&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbebike%2Fcabinet%2Fnew-img1%2Fwakos-a120.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント