2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

【マニュアル】ジョグ4ストのタイヤ&ホイールの取り外し方法

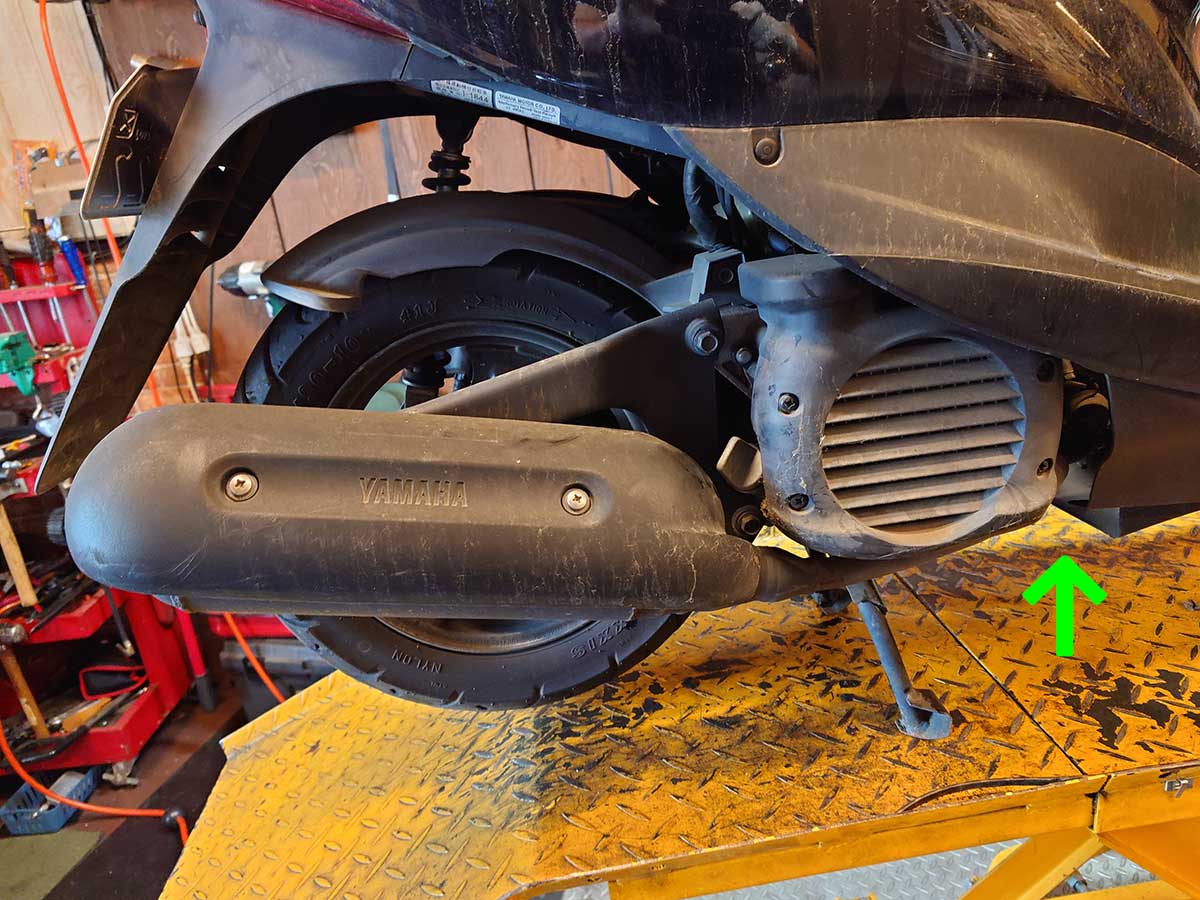

タイヤ・ホイールを外すためには、まずマフラーを外さないとなりません。

つまり、同時に、マフラーの取り外し方法も兼ねていますので、マフラー交換の際などにも参考になるかと思います。

早速、やってみましょう。

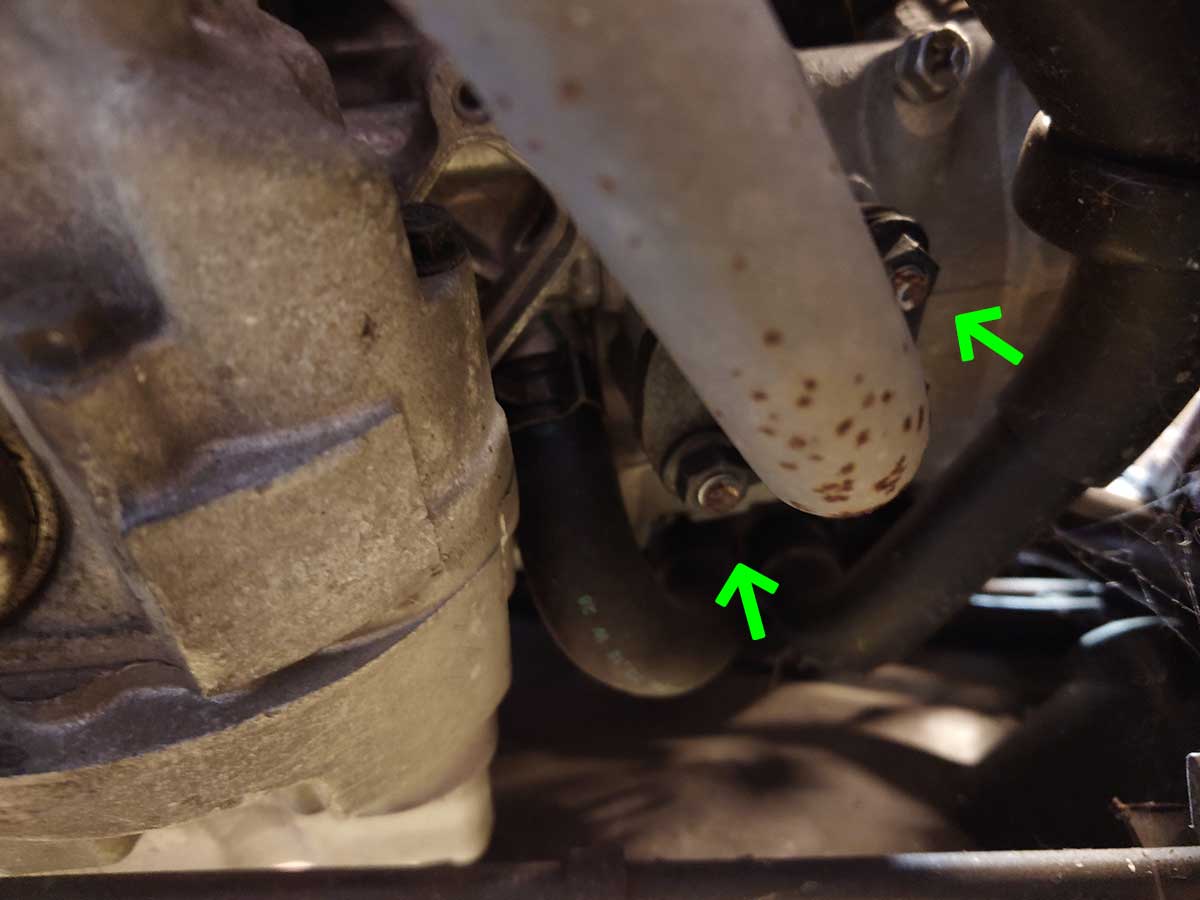

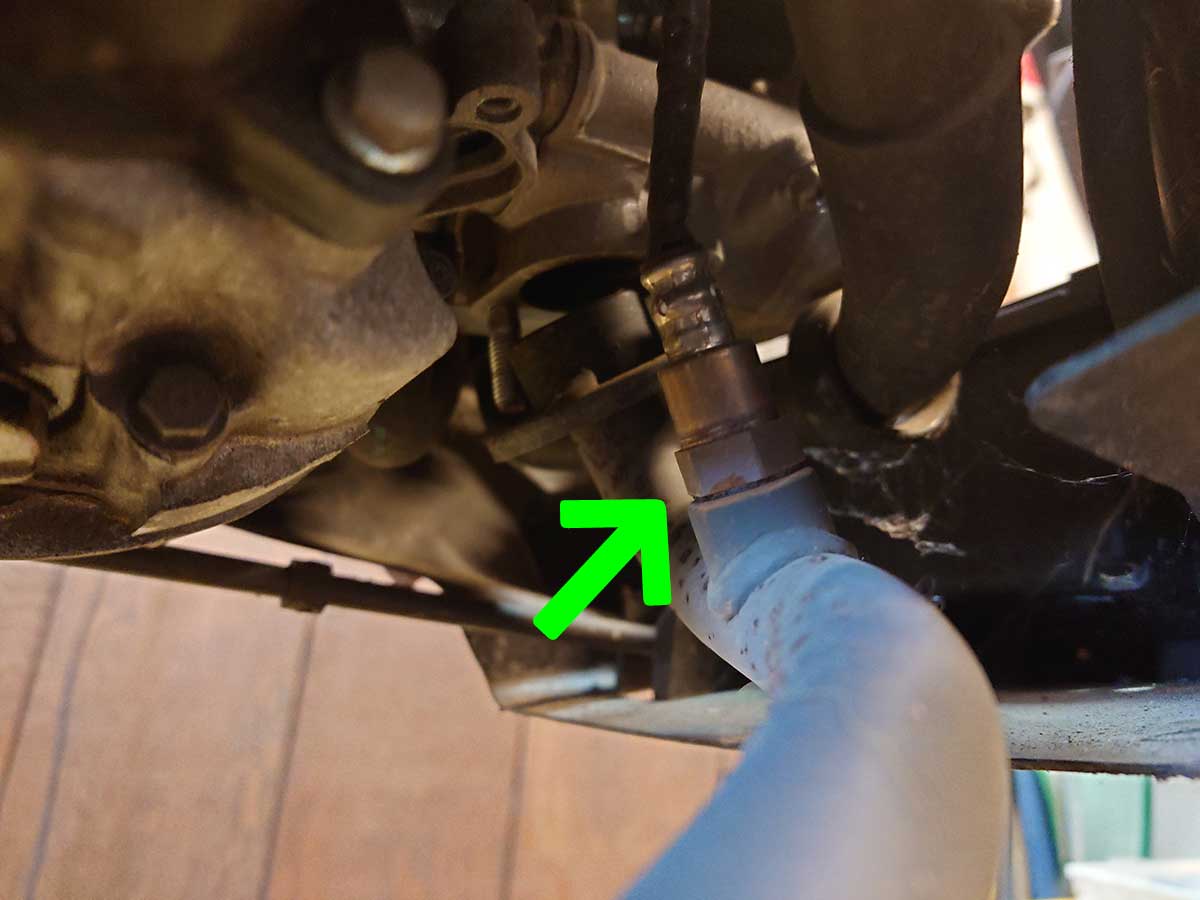

まず、またいで右側からマフラーを見て、エンジンに繋がるエキパイ部分を覗き込みます。

ガッチャは作業台の上に載っけてるので楽なんですが、通常は、膝を付いて覗き込むような体制になるはずです。

かなり奥なので、暗い場合は、明かりが必要になります。

2本の12mmナットが見えますかね?

これを反時計回りで回します。

ガッチャでは、インパクトドライバーに12mmビットを付けて回しちゃいます。

この車体下から入るインパクトドライバーは、意外と高価なモノしか入りません。

モーターが高性能になれば、コンパクト化がなされますので、HIKOKIにしろ、マキタにしろ、グレードが高いモノが、オフセットが短く、コンパクトになります。

さすがに12mmとなるとしっかりしています。

ヤマハ系は12mmを使っているので、ホンダの10mmに比べると、頑強でイイ感じです。

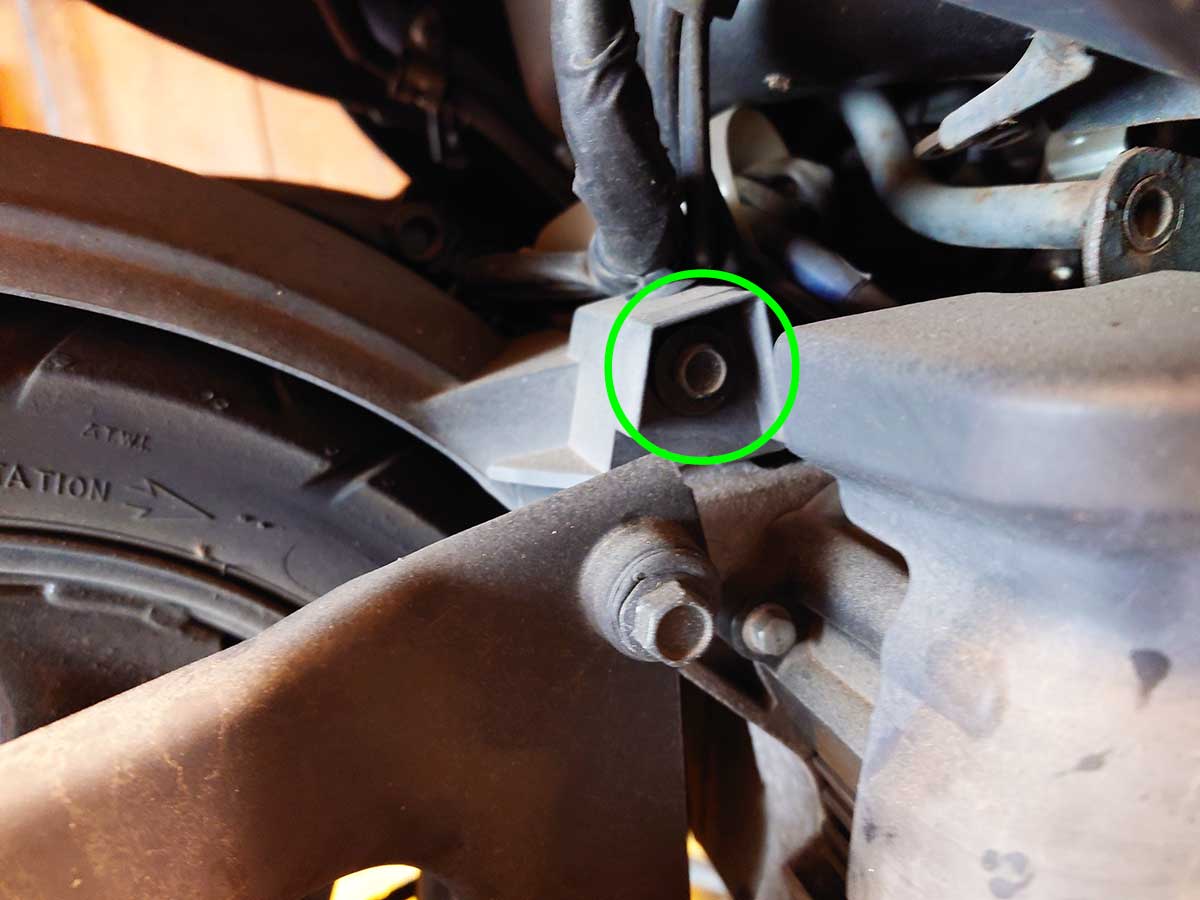

次に、リアフェンダーの10mmボルトを外します。

タイヤを新品に入れ替えたりすると、タイヤが大きくなるので、あとで入れにくいので、事前にフェンダーをフリーにしておくとイイでしょう。

これがフェンダーを留める10mmネジです。

意外と長いんです。

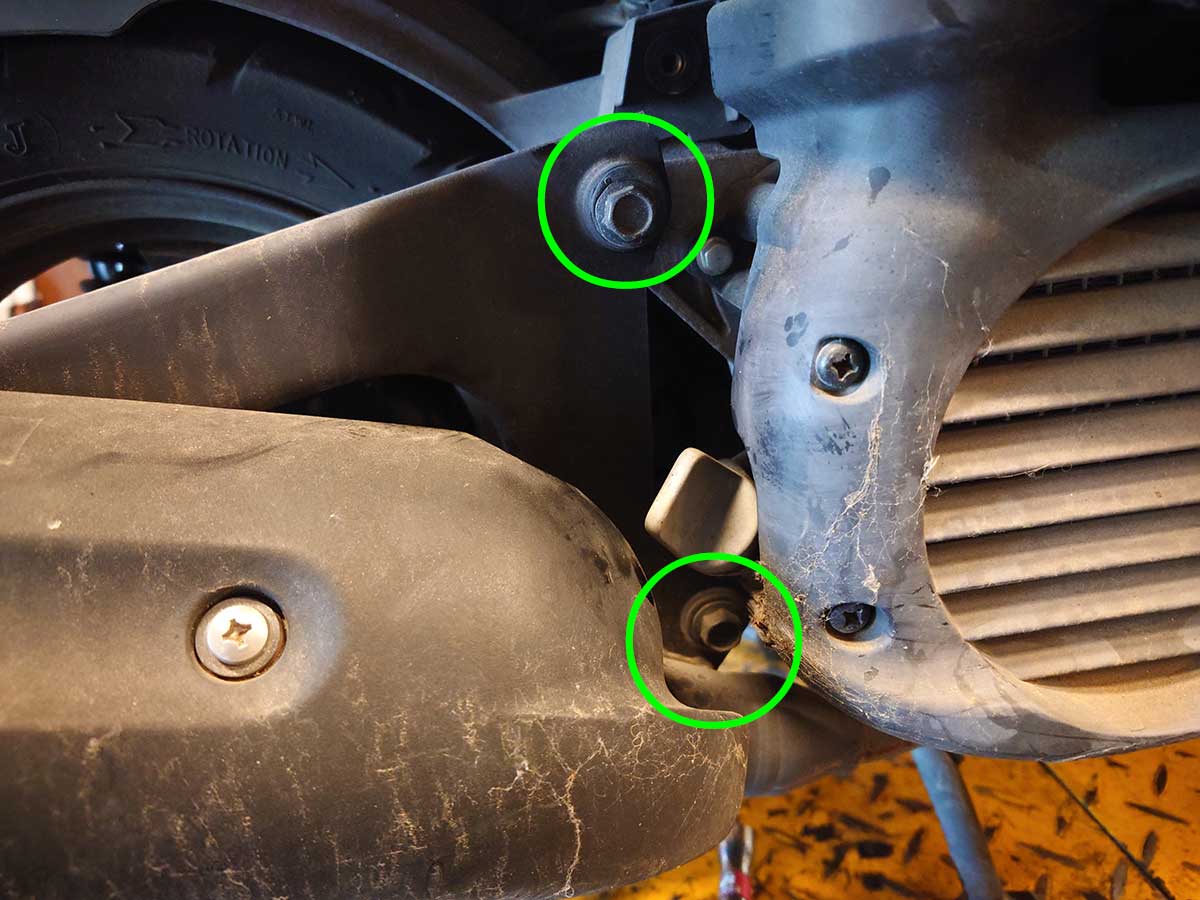

そして、いよいよマフラー脇の12mmボルトを外します。

これ、外すとマフラーが落ちますので、マフラーを持ち上げつつ、ボルトを抜きますんで。

こんな感じでマフラーを押さえながら外しましょう。

ただ、この個体は、SA55J型で、排気温度センサーが装着されているタイプです。

完全には外れません。

もちろん、マフラー交換の際は完全に外す必要性があるのですが、タイヤ・ホイールを外すだけなら、センサーはそのままでイイと思います。

これが、排気温度センサーです。

排ガス規制後に装着されました。

こんな風に地面に置いとけば、イイかと思います。

これが、マフラーボルトです。

左が上のボルトで、右が下のボルトで、種類が違うので、注意です。

さて、次に、ホイールの取り外しにかかります。

センターナットは22mmです。

基本的に大きなボルト・ナットを使用している場合は、大きなトルクで締まっていますので、これまでのどのボルトより強く締まっていますので。

充電式インパクトドライバーではキツイ場合もあります。

反時計回りで緩みます。

ガッチャでは、電気式のインパクトドライバーを使っています。

それほど高価ではないので、1台あると便利ですよ。

これがナットです。

緩み防止が付いているんです。

さっき外して良かったと思うはずです。

タイヤ・ホイールを外す際に、このフェンダーが邪魔するんです。

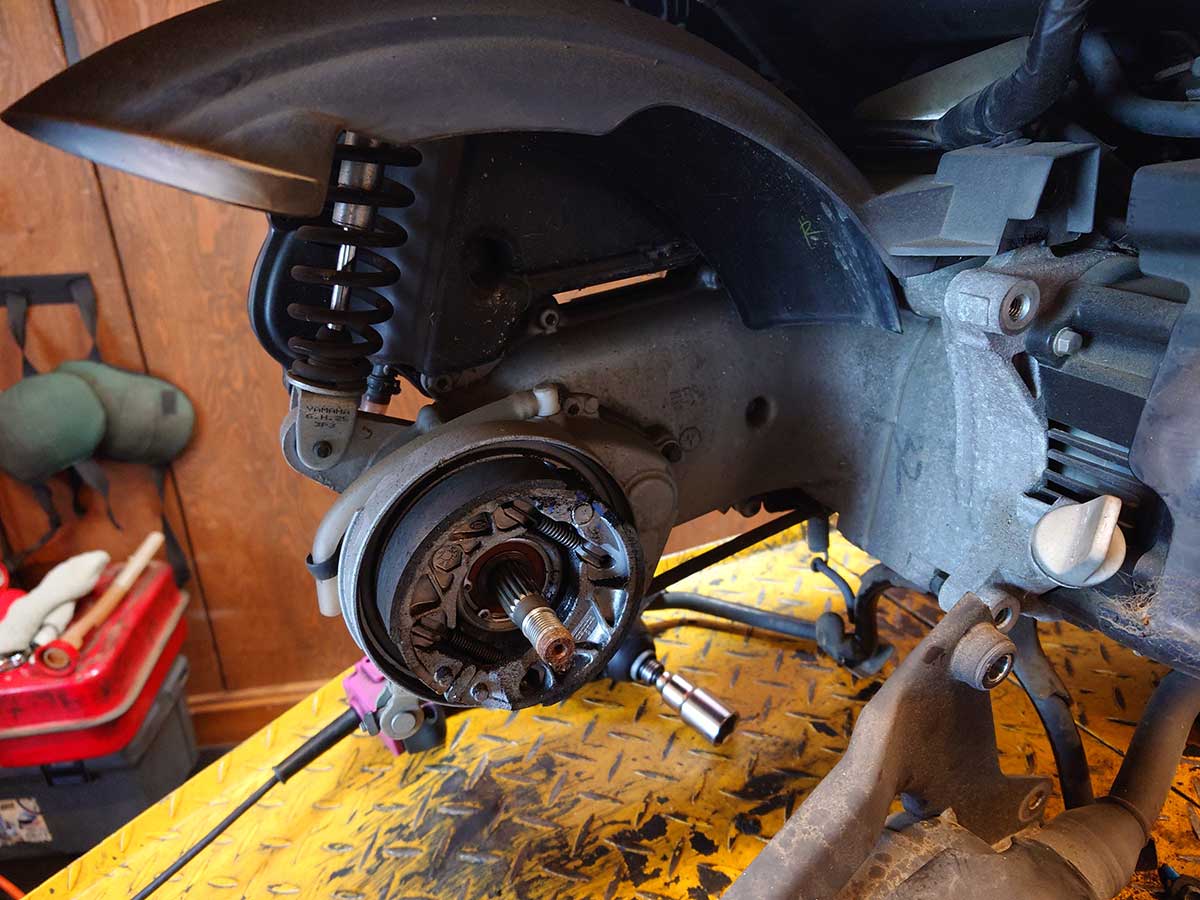

これで、タイヤ・ホイールが外れました。

タイヤ・ホイールが外れると、ブレーキシューが露出します。

このタイミングでブレーキシューを交換するのがベストです。

同時にパーツを用意しておくと、あとで、面倒なことにはならないと思います。

メンテナンスは、こうした「ついで交換」をすることで、車体のコンディションを維持できますので。

あとは、ホイールのブレーキライニングのこの汚れ。

これはブレーキシューのカスなんですが、ブレーキを握ると、「キーキーキーキー!」って鳴る個体がありますが、このカスが詰まりまくって鳴っているとされています。

厳密には、このカスに湿気と結合して鳴っていますので、カスが無いことに越したことはありません。

キレイに掃除しておくとイイでしょう。

今回は、タイヤ・ホイールの取り外した方として、一連の流れをレクチャーしてみました。

ですが、マフラー交換にも使えますし、ブレーキシュー交換時にも使えるレクチャーだと思います。

幅広く、ジョグ4ストのマニュアルとして使えますので、保存版ですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b155fc3.e9257ec8.0b155fc4.cc145851/?me_id=1238027&item_id=10282318&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdoguyarisaku%2Fcabinet%2Fwakamaki%2F4966376411924%2F4966376411924_main2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント