2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

【マニュアル】エンストの原因がプラグキャップとは!エンジン不動時に絶対確認すべきプラグキャップ浮き

- BJ BW'S125 BW'S2スト VOX YB-1 ZZ アクシス50/90 アクシスZ アクシストリート125 アドレス2スト110 アドレス4スト110 アドレスV100 アドレスV125 アドレスV50 アプリオ ヴェクスター125 ヴェルデ エンジンがかからない カブ50/110 カブ50/90 ギア2スト ギア4スト キャビーナ50/90 グランドアクシス シグナスX125 ジュリオ ジョーカー50/90 ジョグ・C ジョグ・Z ジョグ2サイクル ジョグ4サイクル ジョグ50/90 ジョグポシェ ジョルカブ ジョルノ ジョルノ2スト ジョルノ4スト ジョルノクレア スーパーカブ スーパージョグ・ZR スーパーディオ ズーマー ズーマーX スウィッシュ スクーピー スズキ ストリートマジック スペイシー100 スマートディオ セピア/セピアZZ タクト2スト タクト4スト ダンク チャンプCX チョイノリ ディオ 2スト ディオ 4スト ディオ4 ディオFit ディオ初期型 トゥデイ トリシティ125 バイト パル ビーノ2スト ビーノ4スト ブロード50/90 ベンリィ ホンダ ミント ヤマハ ライブディオ リード リード110 リード125 リード50/100 リード50/90 リトルカブ リモコンジョグ・ZR レッツ レッツ2 レッツ4 レッツ5 修理マニュアル 故障症状 電装系パーツ交換方法

今回は、全車種に起こりうるトラブル。

プラグキャップがパッカパカになってしまった時の、プラグキャップ交換法をやってみたいと思います。

このトラブル、環境性によって、だいぶ変わります。

起こりやすい状況もあれば、一生起こらない人も居るでしょう。

やっぱり、比較的海風が吹くエリアは起こりやすいですかね。

原因は、キャップ内の金属ピンの腐食です。

百聞は一見にしかずですね、早速やってみましょう。

個体は、ジョルノ2ストですが、2スト、4スト、関わらず、すべての原付バイクにおいて構造は同じです。

しつこいよーですが、全車種に対応できる、トラブル対処法です。

エンジンが止まった場合、まず確認すべきは、プラグキャップです。

そもそも、キャップが外れている時もありますが、その前兆として、エンジンカバーに対して、こうしてプラグキャップが浮いている時が見受けられます。

これは、もうキャップがパッカパカになり、ギャップを拾った拍子に、プラグから離れてしまい、接触不良を起こしてしまう現象です。

キャップを外してみて、中を覗いてみよう。

すると、緑色のサビみたいなモノが発生しているのがわかるかな?

これは緑錆と言い、電流を通しやすい銅や真鍮部品におけるサビをそう呼びます。

つまり、酸化することにより起こるので、前述したとおり、塩分を含んだ空気が漂っているエリアは、起こりやすいわけです。

横浜横須賀・湘南地域や、江東区・幕張などのベイエリアで使われている個体に多く見受けられます。

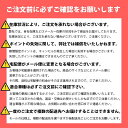

キャップの交換方法は、コードから先を交換できる作りになっています。

コードから先を反時計回りで回して行きます。

コードに対して、ビス形状のキャップをねじ込んでいる構造なのです。

中の先端形状を見れば一目瞭然ですね。

新品パーツはこんな感じ。

これを既存コードにねじ込んで装着すれば完了です。

これ、特に純正パーツじゃなくても、NGK製でもぜんぜんOKです。

ネットでカンタンに手に入りますんで。

ゴムの傘などは、既存パーツを使えばOKです。

さっき緑錆が出ていた中身の正解は、こちらです。

真鍮部品に対して、スチールピンが装着されており、抜け防止になっているわけです。

だから、ギュっと差し込めば、ほんとーなら抜けないはずなんです。

パッカパカになって来たら、このキャップが劣化した証拠なので、交換を考えた方がイイでしょう。

ではでは。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b155fc3.e9257ec8.0b155fc4.cc145851/?me_id=1238027&item_id=10282318&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdoguyarisaku%2Fcabinet%2Fwakamaki%2F4966376411924%2F4966376411924_main2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント