2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

バブル期のバイク業界もすごかったですね~

昔ばなしにはなってしまいますが、NSR250やらTZR250、GSX-RやGPZ400Rなど、レーシングレプリカブームという、バイクにとって確固たる地位を得ました。

レースの世界で走るスポンサー色がハッキリ違うカラーリングに似せるのがカッコ良かった時代だったんですよね。

そして、それは原付バイクの世界にもありました。

当時、メットイン機構が出始め、ボディパーツはデザインを主張するため、大きく広く取られました。

サーキットで味の素の「TERRA」というスポーツドリンクのスポンサーカラーをまとったNSRが走り活躍すれば、同じホンダの原付バイクのディオ(AF18)にも、「ディオSP」としたグレードで同じカラーリングをまといました。

こうしたレーシングスポーツとバイクの関係は、このレプリカ時代に築き上げられたと言ってイイでしょう。

今では、バイクの持つ、こうしたスポーツビリティの要素が消費者からは無くなりました。

バイクは危険な乗り物の代名詞になり、うるさい、汚い、街から邪魔な存在になってしまいました。

おそらくこのブログを見ているユーザーは、バイク好きな方も多くいらっしゃるでしょうから、そんなイメージは無い!とお思いでしょうが、ごくごく世間一般は、バイクに対しての批判的意見はこんな生優しいモノではないと思います。

これは客観的に見た意見です。

その中でも、自分の生活圏の中で必需品としてお使い頂いているユーザーが居るわけですから、我々も細々と続けて行くしかないとは考えています。

ただ言えるのはブームはもう要らないので、確固たる地位が欲しいですよね。

原付バイクに乗る優位性があるからこその地位です。

自転車とも、キックボードとも、EVモビリティとも、単車バイクとも違う、原付バイクだからこそのメリットと優位性。

それを作れないと、5年もすれば、原付バイクは無くなってしまうでしょうね。

そして、今回の作業の個体車両はディオ初期型(AF18)です。

やっとこさと言ってもイイですが、メットインボックスを外してみましょうね。

これを外すことでトタンに作業領域が広がりますので。

初期型メットイン機構ということもあり、ボディカバーとの絡みがありますが、それでもスマートにできる部類なので、とにかくやってみましょう。

まずはキャリアを離脱させます。

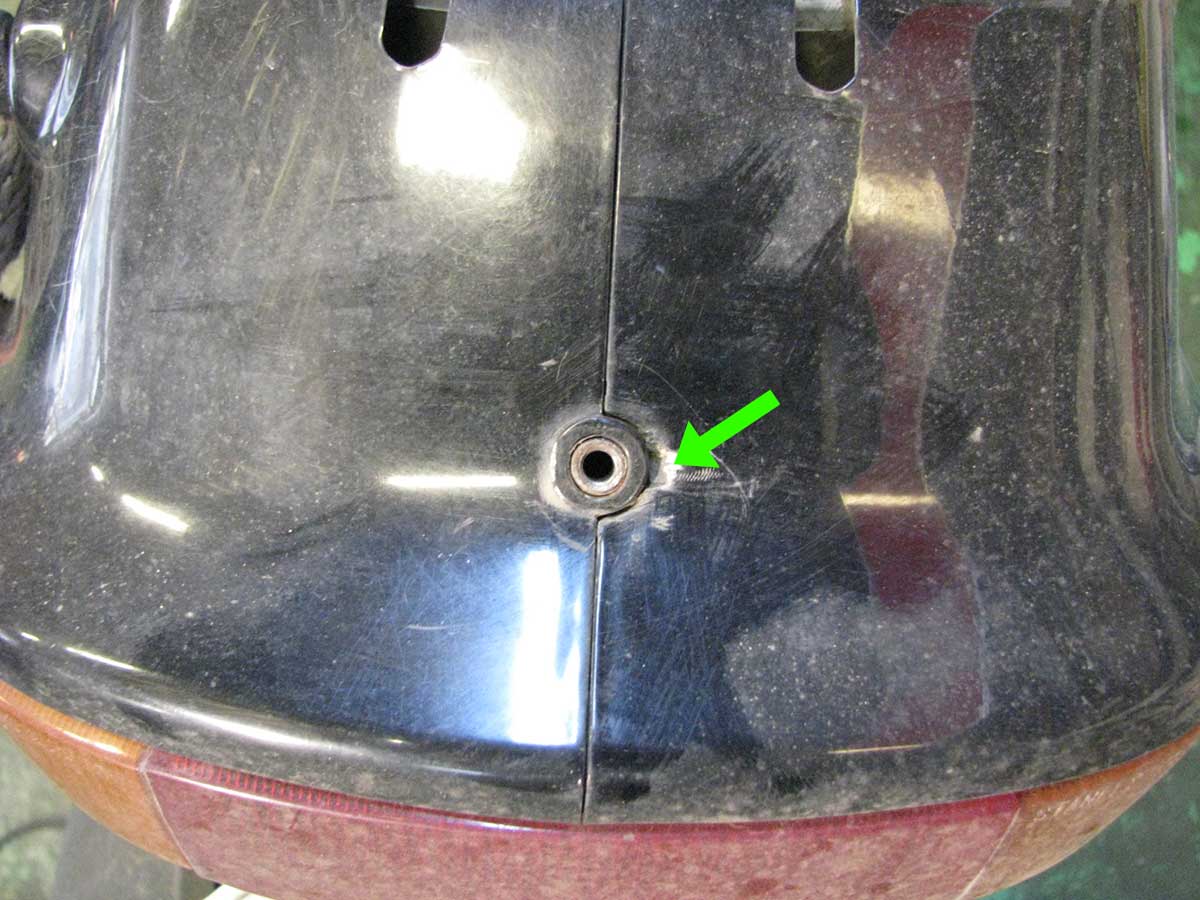

真ん中の10mmネジを外します。

シートを開けると、メットインボックスと共締めになっているキャリアネジの2本の10mmナットを外します。

キャリアが外れたら、メットイン底部の2本の10mmネジを外します。

オイル補給口を開け、オイルキャップを外します。

オイルタンクに装着される黒いゴムカバーも外しておくと、あとでメットインボックスを持ち上げる際に楽ですよ。

ここで、ヒンジ部付近に留まる#2プラスネジを外します。

再度、後方に行き、キャリアのセンターネジが付いている部分に目をやると、切込み箇所があります。

ココにマイナスドライバーをツッコミ、左側のボディカバーを浮かします。

こうして、右側ボディカバーもネジ穴から外し離脱させておきます。

この状態でやっとメットインボックスが持ち上げられるようになります。

ボディカバーが干渉する場合は、少々広げながら持ち上げます。

メットインボックスが離脱しました。

エンジン丸見えになりましたね。

特にマフラーを外す際には必須作業となりますし、バッテリー交換もエリアが広いので、やりやすいです。

次回はボディカバーもはずしてみましょうね。

ではでは。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37fd7065.e2d16f8e.37fd7066.a1db34e5/?me_id=1363342&item_id=10006806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fehimemachine%2Fcabinet%2Fneprossocket02%2Fntb305spa.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント