2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

【マニュアル】ZZ(ジーツー)がエンジンが始動しない!不動時にエンジンを起動させる緊急対応術

今回紹介するZZ(ジーツー)CA1PB型ですが、2スト最後のハイパースポーツスクーターでした。

今でも人気があり、ガッチャにもちょいちょい修理入庫があります。

その大半が若い人と思いきや、40~50代のおっちゃんが多いのが特徴です。

その年代って2スト世代なんで、思い入れがあるんです。

2ストエンジンは、ガソリンと空気と少量のオイルを混ぜた混合気をエンジンの負圧によって吸い込ませて種火により爆発させる構造です。

その機能を担うのがキャブレターと言われる混合気を製造するパーツ。

2スト=キャブレター これは拭うことの出来ない組み合わせであり、エンジン不動の多くはキャブレターにある と言って過言ではありません。

そこで今回、ZZのエンジン不動時に試した緊急対応術として、「強制チョーク」という裏技をお教えしよーと思います。

チョークとはエンジンが冷えている時に限り、エアーを遮断して燃料を濃くして一時的に爆発力を高める機能で、どの原付バイクにも自動チョークは標準装備されています。

それを強制的に行ってしまおー とゆーのが、強制チョークという技で、バイク屋の多くは使っているプロの定番手技です。

これ、DIYでもやってみれば、バイク屋さんに持って行く手間が無くなるというモノで、その後の原因追求にもヒントが得られるかも知れません。

後半にエアエレメントの交換法もやりますので、当然、汚れがあるようであれば灯油やガソリンで洗ってキレイにするのもイイでしょう。

しかし、勘違いして欲しくないのは、この強制チョークは、あくまで緊急対応術。

エンジンが不動になってしまったほんとーの原因は解決されていないので、またエンジンは止まります。

その原因を探るための措置だと思って頂ければイイと思います。

流れはカンタンです。

エアクリーナーボックスを外して、キャブが露出、キャブのエアー吸入口を手で押さえて、セルを回すだけ。

これでエンジンがぶるん!って掛かります。

やってみよう。

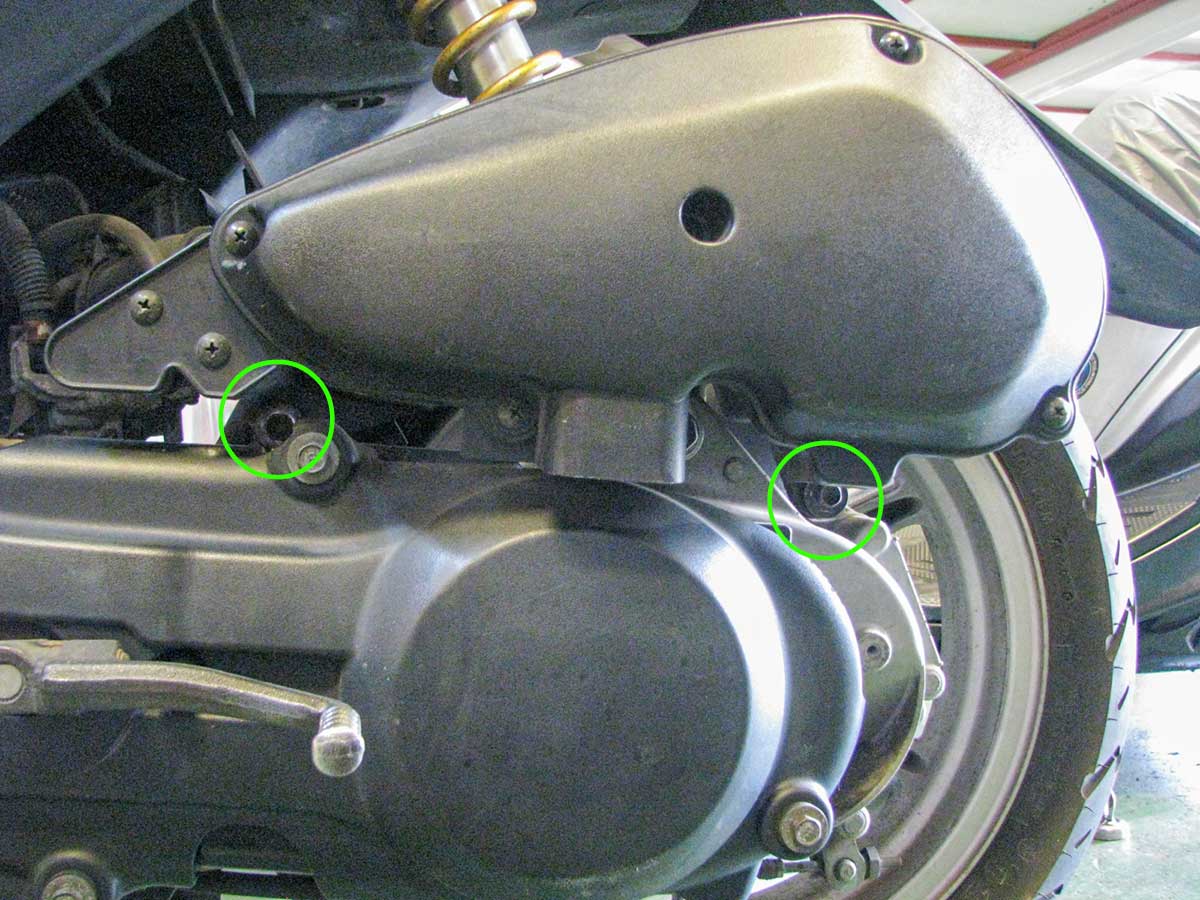

エアクリーナーボックスを外すべく、奥でクランクケースに留まる、10mmネジを2本外す。

奥まってるので、ネガネやスパナはムリです。

ボックスラチェットを使うのが正解です。

手っ取り早く、インパクトレンチを使うのがベストです。

ワッシャー付きのネジ形状です。

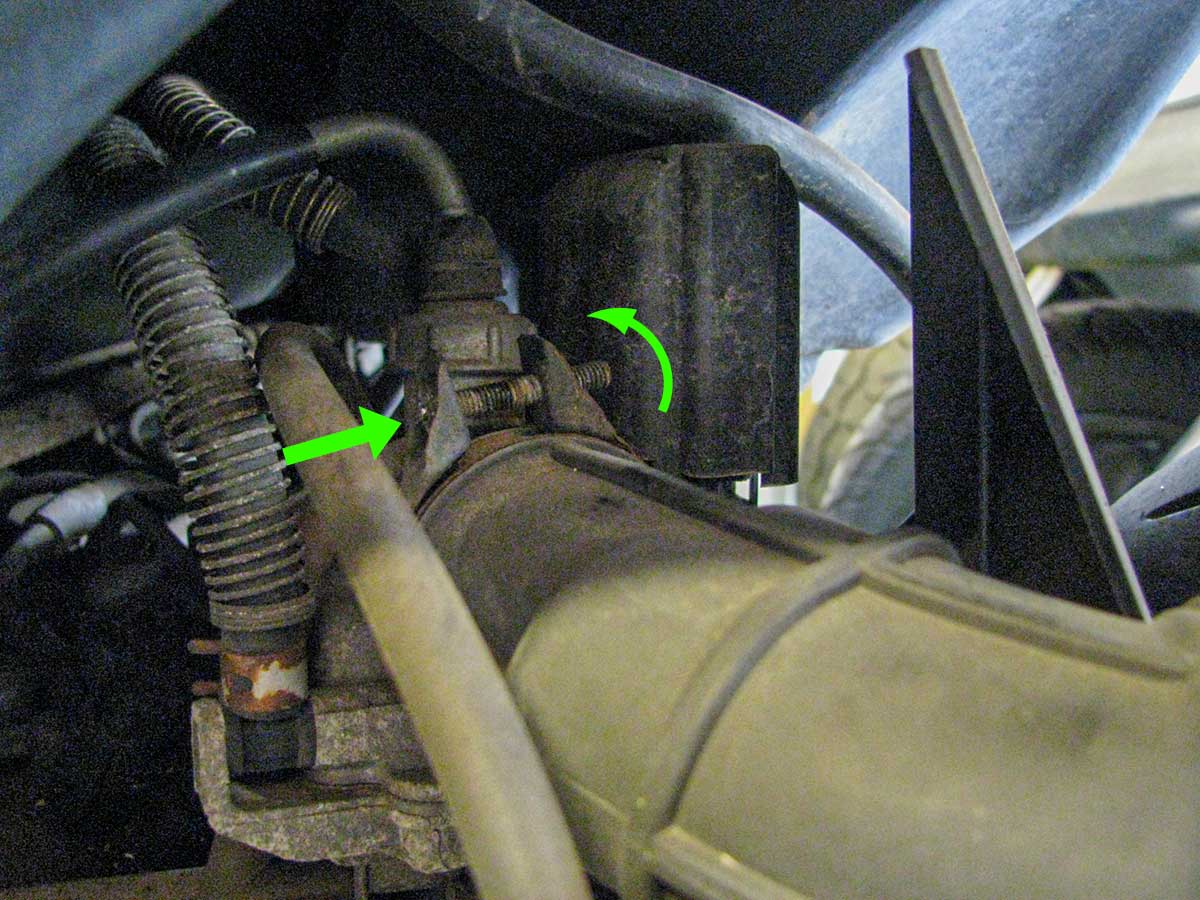

キャブと留まるエアクリーナーダクトホースを外す。

ダクトバンドの#2プラスを反時計回りに緩める。

あくまで最大限に緩めるだけでOKです。

これで留まるモノは無いので、クリーナーボックスごと外側にひねるように外側へおっぺする。

するとキャブからダクトがポコン!って外れます。

吸気温度センサーに繋がる吸入ホースを抜く。

抜けました。

これでエアクリーナーボックスが車体から離脱しました。

とりあえず、これは置いといて、エンジン始動に移ろう。

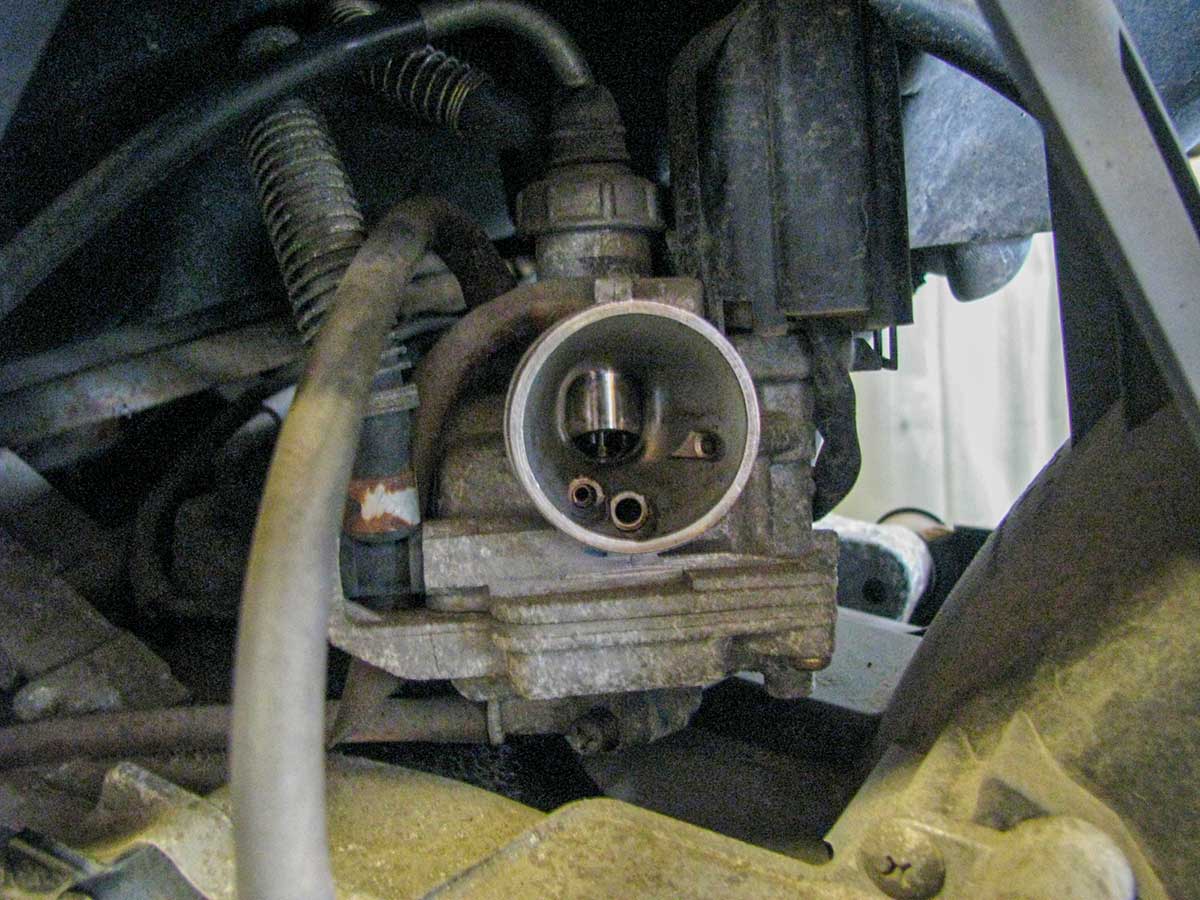

これがキャブの吸入側で、いろんな穴が空いてるのがわかりますね。

それぞれの穴が導通していないとならないわけだが、これまで調子良く乗っていたことを考えると、いきなりこの穴が詰まることは考えにくい。

エンジンが掛からない原因は、まずエンジンを掛けて追求するのがベストだろう。

そこで、緊急対応術なんだが、この吸入側を手で押さえる。

なにしとんねん!って思うかも知れないですが、チョークが効いてる時と同じ環境に近づけるため、エアーを取り込まないよう手で押さえるわけだ。

布の手袋してるでしょ?

それがまたイイのよ。

ぴたっと塞いだとしても、布なので空気が入らないわけではない。

その具合がちょうどイイんですよね。

そして、キャブを押さえつつ、反対の手でセルを回す。

これでエンジンが「ブルン!」って掛かりました。

掛かったら、キャブの手を離すと、その後、アイドリングが持続するか否か?それによっても、その後の対応が変わります。

強制チョークは、エンジン内にかなり濃い燃料が入ります。

エンジンが始動した時に、白い煙をもくもく吹くこともあるので、室内では無く屋外でやるのがイイでしょう。

そして、もし、この対応術をしてもエンジンが掛からない場合は、そもそも燃料系のトラブルでは無い可能性も高いです。

見極める上でも、この方法は使えるわけです。

我々プロは、とりあえずエンジンを掛けて、ほんとーの原因はどこにあるのか探るための緊急対応としてやる技なんです。

なので、勘違いしちゃイケないのは、エンジン掛かったからと言ってなにかが直ったわけではありませんので。

最後に、エアエレメントのチェックをしてみよう。

5本の#2プラスビスを外す。

ボックスカバーを外す。

お、キレイですね。

掃除の必要も無いようですが、もし、気になるなら交換もイイかも知れませんね。

このエアエレメントですが、レッツⅡのCA1PA型と同一形状です。

ネットだと800円前後で売られているので、掃除よりも交換しちゃった方がイイですね。

ではでは。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37fd7065.e2d16f8e.37fd7066.a1db34e5/?me_id=1363342&item_id=10006806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fehimemachine%2Fcabinet%2Fneprossocket02%2Fntb305spa.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント