2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。

ウィンカー点滅に問題ありのトゥデイ

ちっこん!ちっこん!ちっこん!

あ、ウィンカー音です。。。

こーして、ふつーに点滅してくれるのが当たり前だと思ってます?

点滅を制御しているのは、化学反応なんです。

知ってました?

ウィンカー点滅の謎に迫る

点滅がしたりしなかったりというトラブルでの入庫のトゥデイですが、イイ機会ですから、ウィンカー点滅の仕組みなんかを勉強しますか。

今回、トラブルがあったのは、ウィンカースイッチの方です。

往々にして、ウィンカートラブルの要因は、3つです。

- バッテリー電圧低下

- ウィンカーリレー故障

- ウィンカースイッチ接触不良

とあるのですが、まずは、今回の故障の原因は後ほどゆっくりするとして、前述の疑問、ウィンカーはなんで点滅するか?

構造を紹介してしみよう。

わっかりやすい解説が、電装系メーカーのMITSUBAにあったので、抜粋。

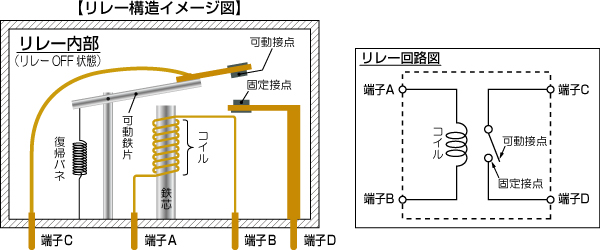

抜粋:http://www.mskw.co.jp/support/car/relayリレーとはリレー内部の構造イメージリレーの動作原理リレーONリレーOFFリレーとは、鉄芯に巻かれた電気信号(電流)を受けるコイル(電磁石)と電気の開閉(流す/流さない)をする接点(スイッチ)で構成されます。

リレーの動き:鉄芯に巻かれたコイルに電気(小電流)が流れると、電磁石の働きで可動鉄片が引き寄せられ可動接点が固定接点に接触し、回路がつながることで電源(バッテリー)から直接、電装品へ電気(大電流)を流すことが出来ます。

- リレーを組み込むことで、車両側への負担軽減が図れます。(車両側ヒューズ切れや電圧降下による電装品への影響などを防ぐことが出来ます。)

- 電装品へ安定した電気を供給することが出来ます。電圧降下による作動不良や誤動作を軽減することが出来ます。)

リレー内部の構造と各部位の名称。

- 『端子A』~『端子B』間に電気(小電流)を流します。

- 『端子A』~『端子B』間に電気を流すと、『コイル』に電気が流れ磁場が発生します。

※コイルとは、銅線(エナメル線)を同じ方向に多数巻いた部品のことを指します。- この『コイル』に発生した磁場により、『鉄芯』に磁力が生じて磁石となります。 この状態を電磁石といいます。

- この電磁石により、『可動鉄片』が引き寄せられ、『固定接点』と接触します。

『端子C』~『端子D』間がつながり、電流(大電流)を流すことが出来るようになります。

※流せる電流はリレーによって異なります。容量に合ったリレーをご使用ください。- 『端子A』~『端子B』間に流れている電気が遮断されると、『コイル』に発生していた磁場が消滅し、『鉄芯』の磁力が失われます。

『鉄芯』の磁力が失われたことで、『可動接点』が『復帰バネ』の力で元の位置に戻り、『端子C』~『端子D』間が切り離されます。リレーの一連動作は、車両に取り付けた状態をイメージしています。

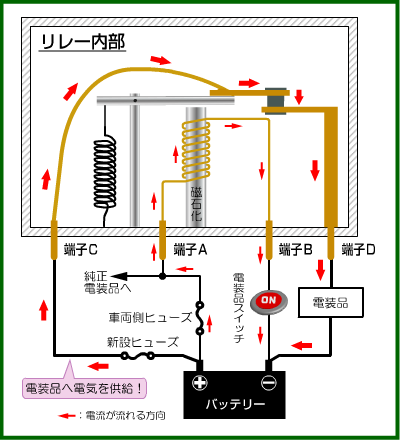

- 『電装品スイッチ』を入れます(=ONする)

- 『端子A』~『端子B』間に電気(小電流)が流れます

- 『コイル』へ電気が流れます

- 『コイル』に磁場が発生します

- 『鉄芯』に磁力が生じて磁石となります

- 『鉄芯』が『可動鉄片』を引き寄せます

- 『可動接点』が『固定接点』と接触します

- 『端子C』~『端子D』間がつながります

- 『バッテリー(+)』から『電装品』へ電気が供給されます

- 『電装品』が動作を開始します

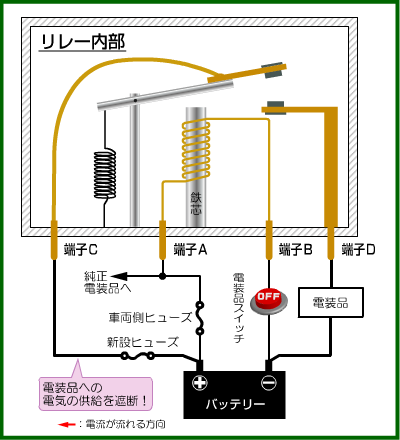

- 『電装品スイッチ』を切ります(=OFFする)

- 『端子A』~『端子B』間の電気(小電流)が遮断されます

- 『コイル』に流れていた電気が遮断されます

- 『コイル』に発生していた磁場が消滅します

- 『鉄芯』に生じていた磁力が消失します

- 『可動接点』が『復帰バネの力』で元の位置に戻る力が働きます

- 『可動接点』が『固定接点』から離れます

- 『端子C』~『端子D』間が切り離されます

- 『バッテリー(+)』から『電装品』への電気の供給が遮断されます

- 『電装品』の動作が停止します

この説明を読んでみて100%はわからないだろーが、だいたいの構造はわかったかな?

つまり、金属に電流を流すコトで磁石になり、他の金属を寄せ付けたり、膨張して反り返る性質を利用して電極に触れさせたり、触れると電流が流れ反発するような性質の金属素材を使ったり・・・もうそのシチュエーションによっていろいろな化学反応を使って制御しているのだ。

大まかに言えば、これが、点滅させるタメの心臓、リレーの役割なのだ。

ま、その基本的なお勉強を踏まえ、今回の修理に望むならば、前述したとーり、リレーでもバッテリーでも無さそう。

とゆーコトがわかるはずだ。

今回の川口市のトゥデイユーザーは、新車で購入しているとゆーコトもあり、消去法から、スイッチに的を絞るわけだ。

ウィンカースイッチを分解して確認すると、少々錆汚れがあったので、接触不良と診断しました。

作業内容は、ごくごくカンタンなモノ。

パーツクリーニングをして、汚れたグリスなどを取っ払う。

その後、再グリスアップすれば完了です。

これね、結局、アルミのスイッチボックスが影響していると考えれます。

メッキにしているので、空気中のイオンと反応しやすく、中に錆が溜まりやすいのではないか?と、勝手に考えています。

黒く塗装されているスイッチボックスの場合は、それほど錆が起きてないので。

ま、あくまで長年の勘ですけどね。

科学的証明はされておりませんので、あしからず。

ま、あとの作業はオイル交換をしながら、バッテリー充電をしたりと、ながら作業をこなしました。

こー言った総合メンテナンスって、ほんとーに大事なんです。

みんなも出したほーがイイですよ?

だって、こーして定期的に出してくれるユーザーの方、いざって時に優先しますもん。

ガッチャは、大いに差別しますんで、これまたあしからず。

困った時に真価が問われる、普段からのお付き合い。

では、また。